食中毒 予防 三原則 167943

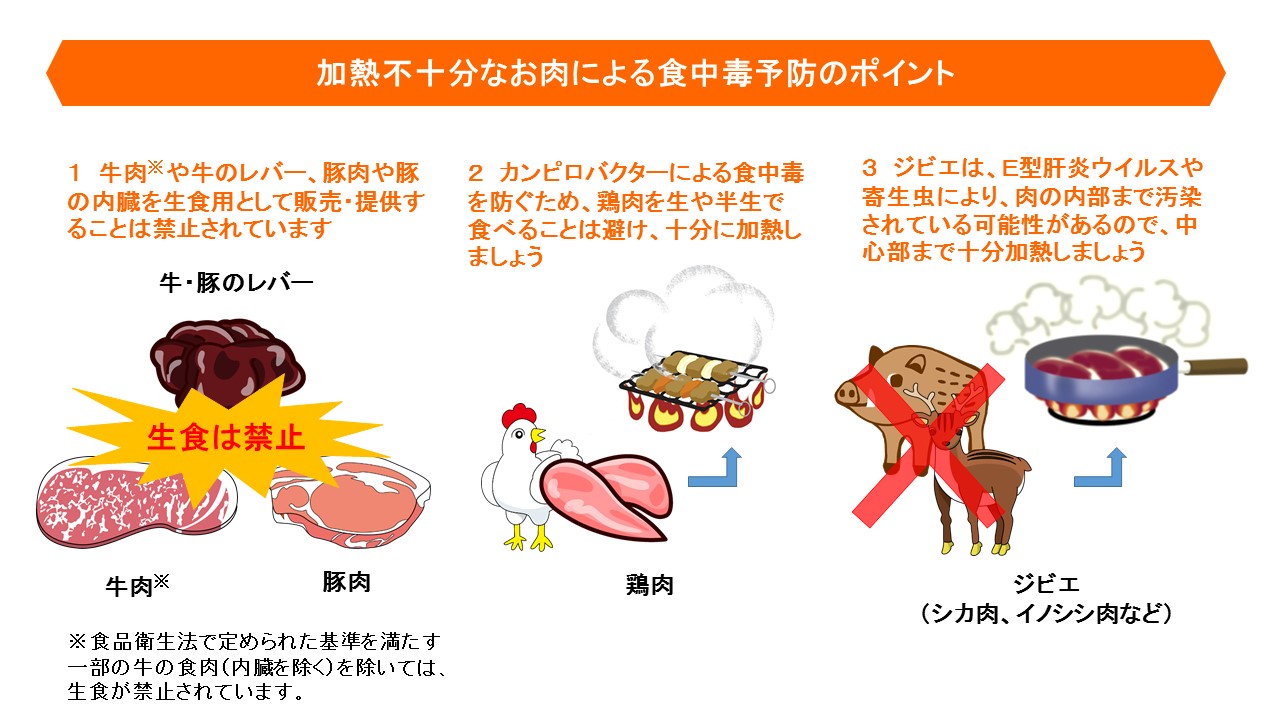

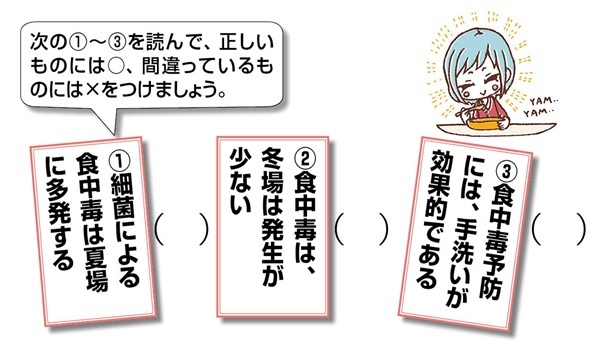

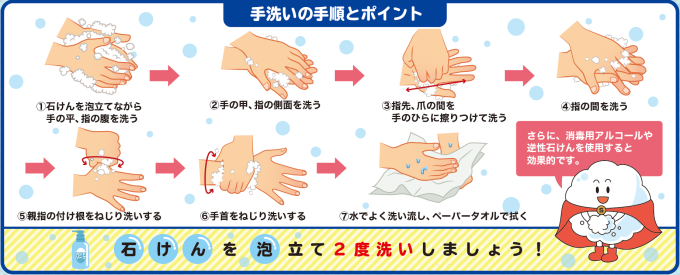

食中毒予防の3原則 Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:14年2月3日更新 食中毒の大部分は細菌によるものです。 食中毒を予防するためには,次のことを守ることが大切です。 (洗う・分ける・包む) 食中毒菌が手や調理器具を介して食品に付着し,増えることで食中毒を起こすことがあります。 基本は手洗いです。 自らが細菌の運び屋にならないように食中毒予防の 3原則 食材は分けて保管を 調理器具は清潔に 手洗いをしっかり 5 3 1 6 4 2 食中毒の原因となる細菌の多くは、 食品中で大量に増えることにより食中 毒を起こします。 このため、食中毒を予防するには食中毒予防の3原則「食中毒リーフレット「食肉による食中毒予防」事業者向け (PDF:24MB)(平成29年3月) リーフレット「防ごう! ノロウイルス食中毒」事業者向け (PDF:63MB) (令和2年11月)

食中毒予防のポイント 食中毒予防の三原則

食中毒 予防 三原則

食中毒 予防 三原則-生活衛生課 〒 呉市和庄1丁目2番13号(すこやかセンター5階 食品衛生グループ Tel:08 Fax:08 メールでのお問い合わせはこちら 前のページに戻る このページの先頭へ リンク・著作権・免責事項 個人情報保護 アクセシビリティとくに、冬場においては「ノロウイルス」による食中毒に十分気をつけてください。 ノロウイルス食中毒・予防法 食中毒予防の三原則 食中毒といえば、夏場に発生するイメージがありますが、ノロウイルス食中毒のように冬場でもその発生がみられ、今や季節に関係なく食中毒に対する警戒

食中毒予防のポイント qなど 食品安全委員会 食の安全 を科学する

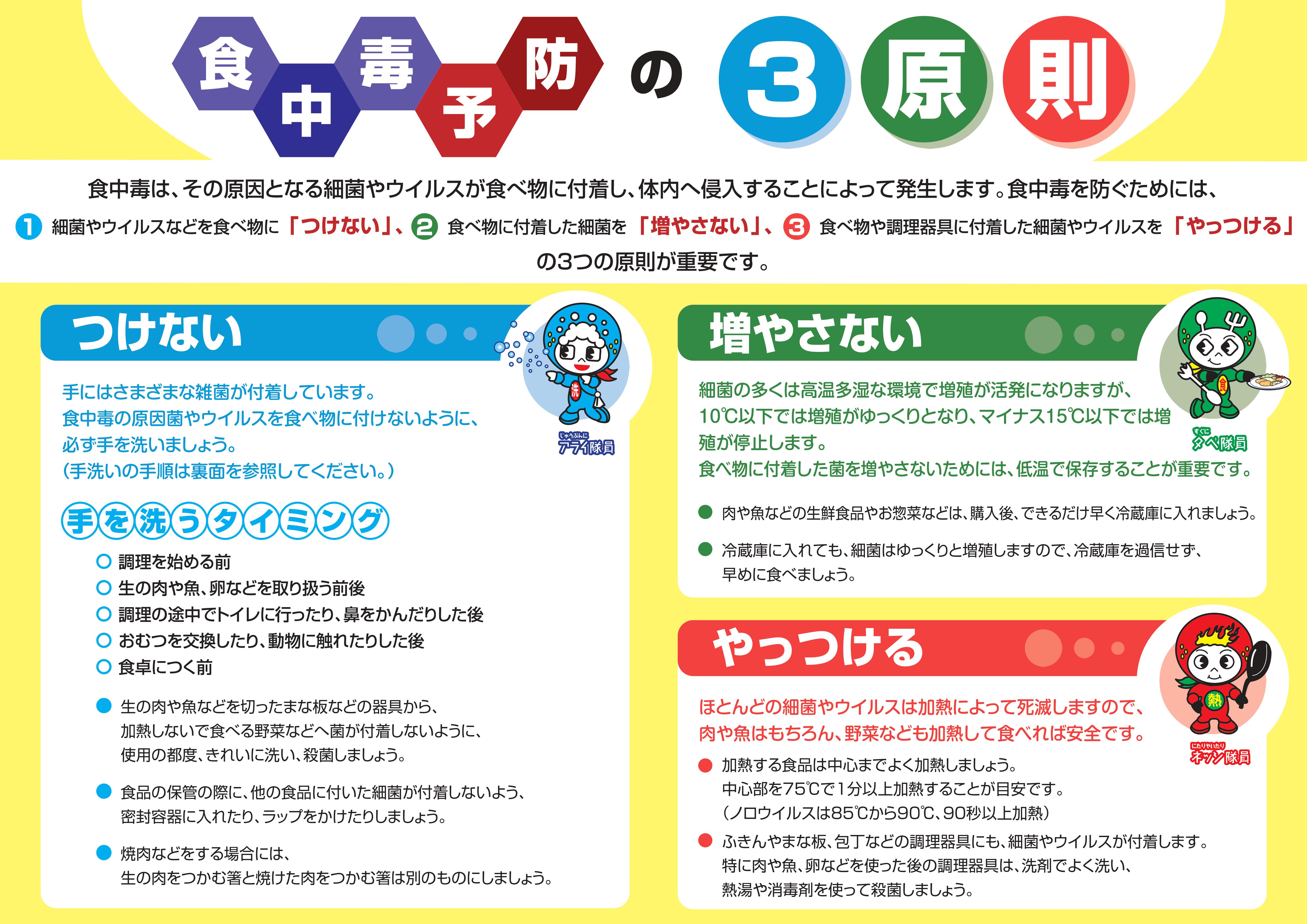

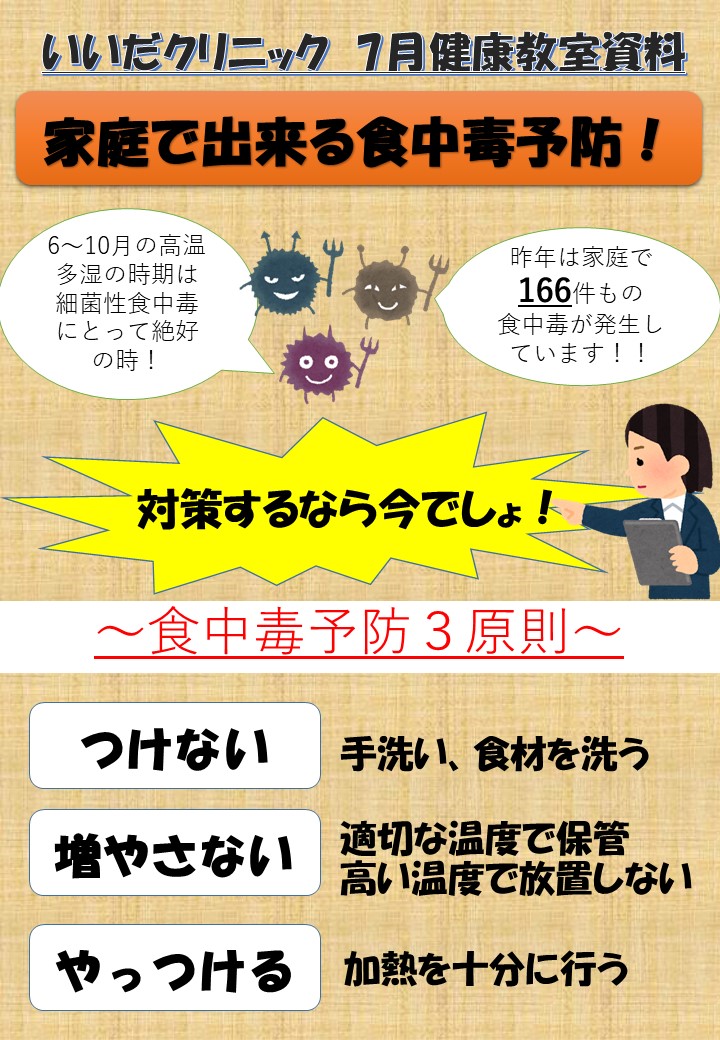

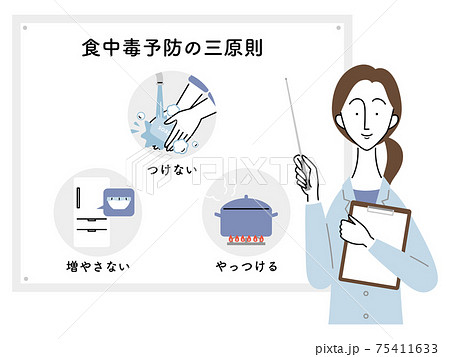

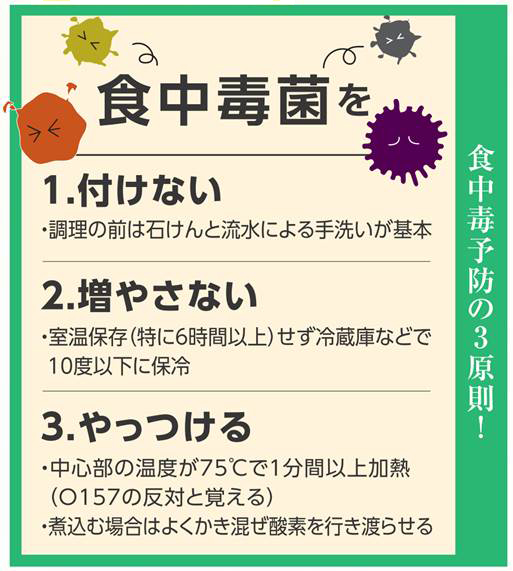

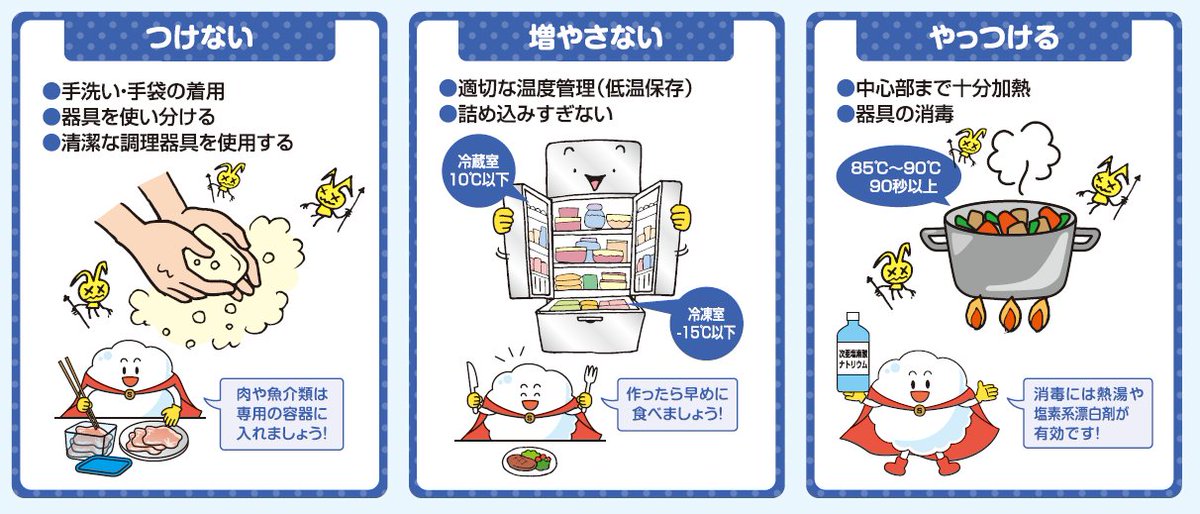

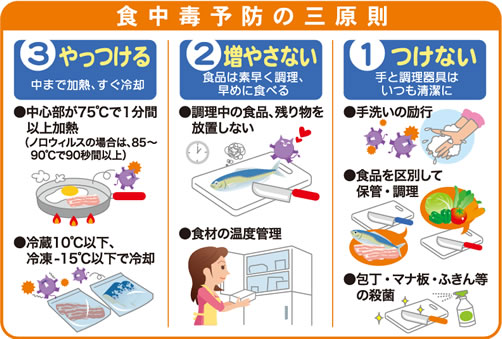

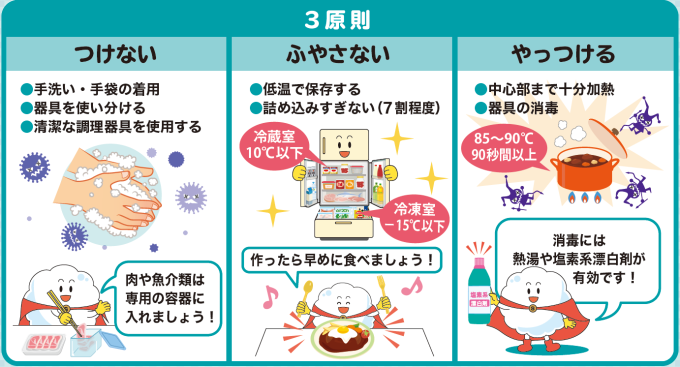

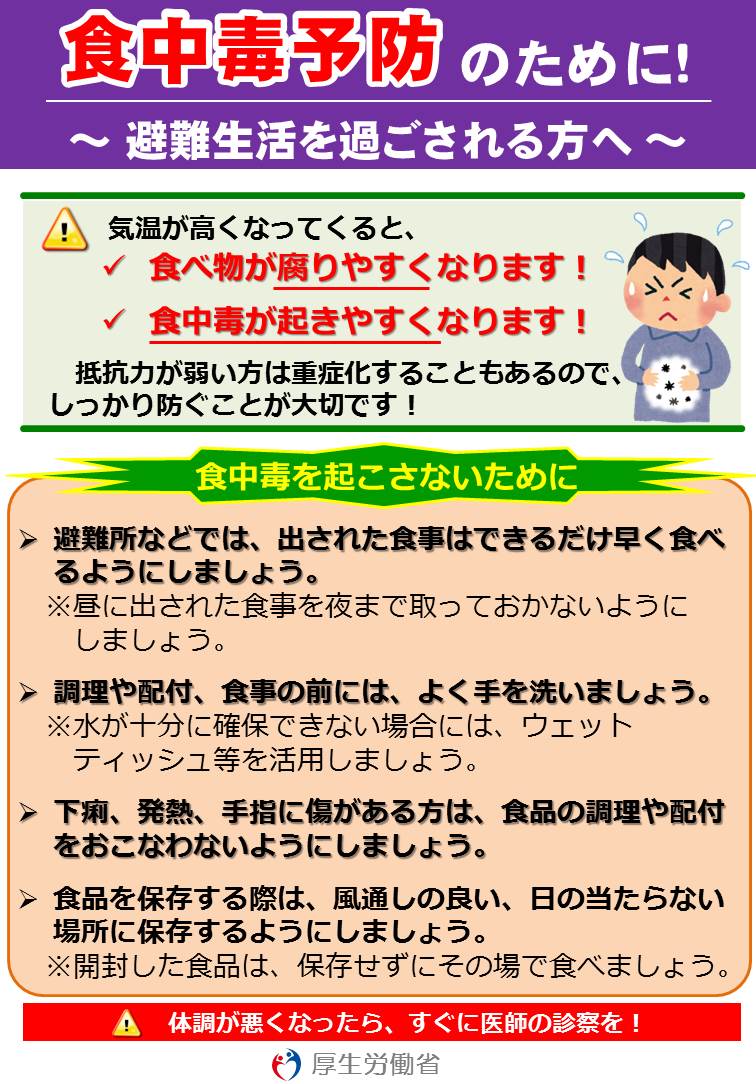

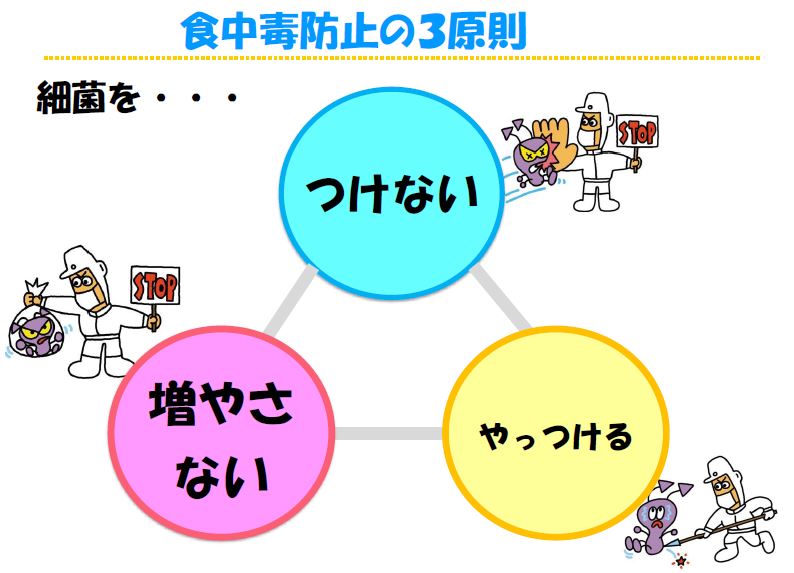

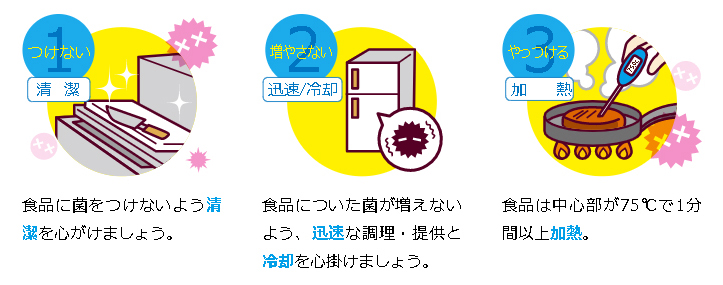

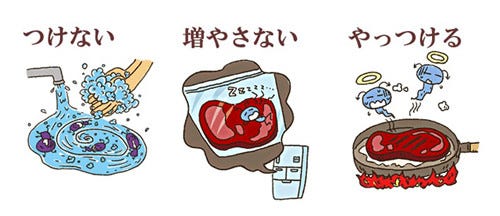

食中毒は身近なところでも起きています 食中毒というと、飲食店や学校などで起きるものだと思っていませんか。食中毒は家庭でも発生します。 子どもやお年寄りなど、抵抗力の弱い人が食中毒になると重症化する恐れがあります。 しっかり予防し食中毒予防の三原則3 「やっつける」 多くの細菌は熱に弱く、しっかりと加熱をすることで死滅します。 細菌を「やっつける」ために、肉や魚 食中毒を防ぐための3つの決まり 食中毒を起こす細菌やウイルスが食品についてしまったかどうかは、見ただけではわからないし、味やにおいもわかりません。 食中毒をふせぐための3つの決まりがあります。 それは、原因となる細菌やウイルスを「つけない」「増やさない」「やっつける」です。 1 つけないためには? 細菌は小さくて目で見ることはできない

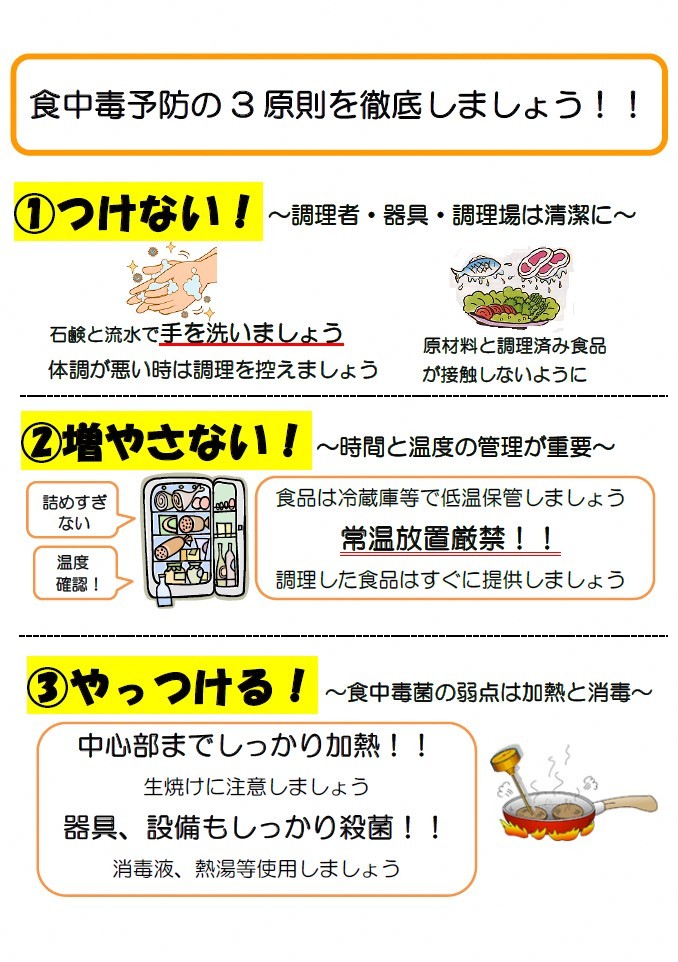

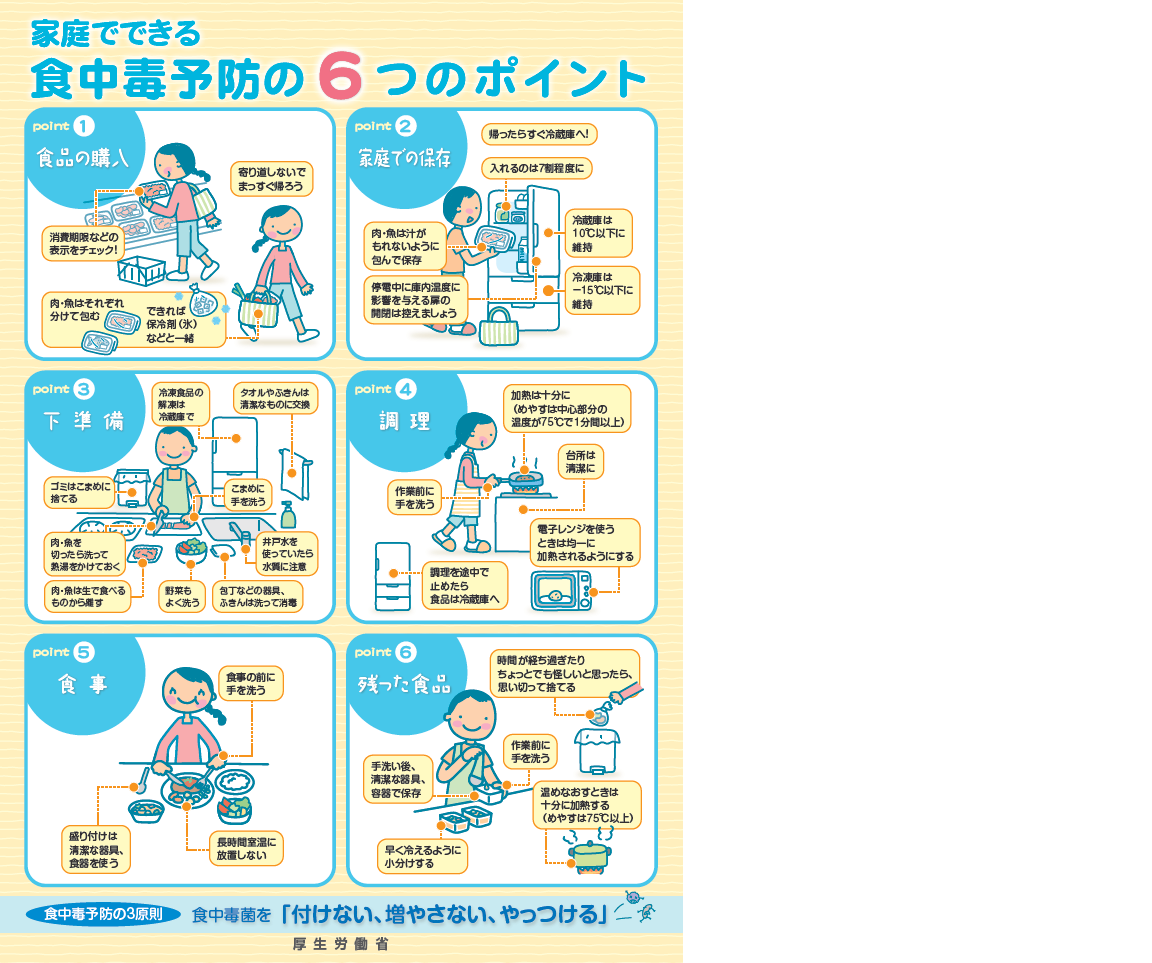

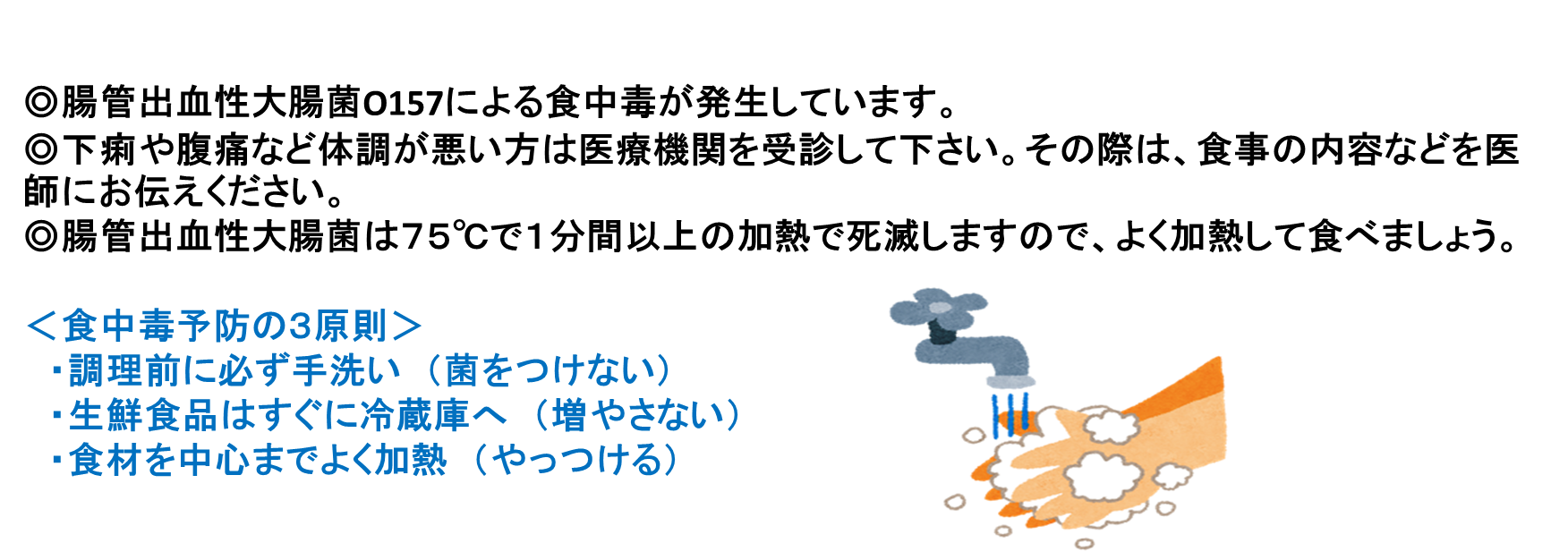

加熱する食品は中心までよく加熱しましょう。 中心部を「75℃で1分間以上」が目安です。 調理器具は洗浄・殺菌を行って清潔を保ちましょう。 食器・調理器具の衛生 まな板の衛生 ふきん・ダスターの衛生 調理にかかわる人は、健康状態を管理し、ウイルスに感染 しないことが重要です。 下痢やおう吐の症状がある場合は 食中毒を防ぐためには、細菌を食べ物に「付けない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」ことが大切です。 食中毒予防の3原則 1付けない 2増やさない 3やっつける食中毒予防の3原則 食中毒菌を「付けない、増やさない、やっつける」 家庭でできる食中毒予防の6つのポイント 食中毒を防ぐ3つの原則・6つのポイント(政府広報オンライン)

食中毒予防の3原則 細菌やウイルスによる食中毒は、次の三つのことを守れば防ぐことができます! つけない 食材に食中毒菌などをつけないようにしましょう! 調理器具はしっかり洗浄、消毒しま 夏の食中毒予防について(令和3年6月25日更新) 最終更新日:21年6月25日 新宿あわわ 夏期は湿度や気温が高く細菌が増えやすいので、特に細菌性の食中毒に注意が必要です。 食中毒の原因となる細菌には沢山の種類がありますが、特に注意したいのが食中毒予防の三原則 ページ内目次 1 食中毒の原因菌をつけない 2 食中毒の原因菌を増やさない 3 食中毒の原因菌を殺す このページに関するお問い合わせ先

名古屋市 食中毒予防の3原則 暮らしの情報

食中毒予防三原則 呉市ホームページ

食中毒予防の三原則 食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、殺す」です。 「6つのポイント」はこの三原則から成っています。 これらのポイントをきちんと行い、家庭からの食中毒をなくしましょう。 家庭でできる食中毒予防 -お断りして、隙を見せずに、それでもダメなら直接対決 きのうこんなニュースが流れていました。 富山市 は、市立の小中学校と市内の保育施設の計18校園で、教職員を含む計930人が下痢や腹痛などの症状で欠席・欠勤や早退しこのため、食中毒を予防するには食中毒予防の3原則「食中毒 菌をつけない・ふやさない・やっつける」を守ることが大切です。 1 つけない ─清潔・消毒─ ・・・・・・・・・・・・・・・・

Food Poisoning To Prevent 3 Principles Free Download Illustac

広報そうか令和元年8月日号4 6面 食中毒予防の3原則 草加市役所

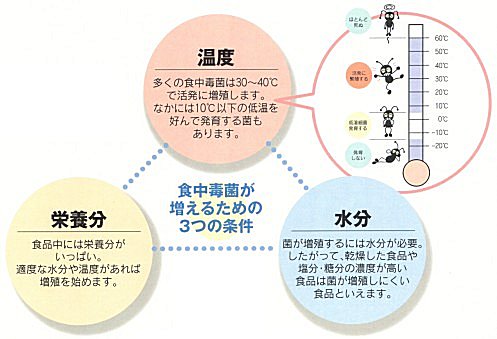

1.To avoid contact with germs Wash your hands well after relieving yourself and before cooking and eating Keep your kitchen tidy and clean Wash fish and vegetables well Wash cooking utensils, containers, and tablewares such as cutting boards, kitchen knives, dish towels and chopsticks and etc Along with washing your hands and cooking食中毒予防 の三原則 微生物制御の方法 1. 菌を付けない、 持ち込まない (1)食品への微生物汚染を 防止する遮断 (2)食品から微生物を取り除 く除菌 2.増やさない (3)微生物の増殖を抑制細菌性食中毒予防の基礎知識 (1) 食中毒菌増殖の三要素 細菌は温度・水分・栄養分の3条件が生育に最適な状況となると爆発的に増殖します。この3条件をコントロールすることで細菌の増殖すなわち食中毒を防止することができます。

食中毒予防の3原則 感染制御室 診療科のご案内 自治医科大学附属さいたま医療センター

名古屋市 食品のテイクアウト デリバリーにおける衛生管理のポイント 暮らしの情報

食中毒原因菌予防の三原則 ・つけない:手にはさまざまな菌が付着しています。調理を始める前や、肉や魚を扱った後、 調理の間にトイレ等に行った場合や食事の前など、食中毒の原因菌を食材につけないように手 洗いを徹底しましょう。原則1 食中毒菌を付けない 食中毒の原因になる細菌やウイルスを付けないようにしましょう。 手洗いを徹底しましょう 手洗いは食中毒予防の基本です。

食中毒予防のための3原則

夏場の食中毒予防 中央区ホームページ

島根県 食中毒に注意しましょう トップ くらし 消費 食生活 地方機関 益田 津和野 吉賀 食の安全

丸信 福岡 九州 東京 のシール印刷 ラベル印刷 紙器印刷加工 包装資材

食中毒予防の3原則 水戸市ホームページ

食中毒予防の3原則 札幌市

食中毒 厚生労働省

食中毒予防3原則 飲食店舗様向けお役立ち情報 酒のくだら 酒屋 大阪 平野

食中毒の予防 健康ひょうご21県民運動ポータルサイト

食中毒から身を守る 自衛しよう O157対策 情報 面白真面目

健康教室 7月は食中毒予防です 医療法人草清会 いいだクリニック

持ち帰り テイクアウト や宅配 出前 を始める飲食店の皆さんへ 目黒区公式ホームページ

しっかり実践 食中毒予防の3原則 株 Php研究所 食品衛生ビデオ 公益社団法人日本食品衛生協会 食品衛生関連図書

Q A 夏場の 食中毒 の特徴は 予防策は 図解 Yahoo ニュース オリジナル The Page

食中毒予防の広報物 墨田区公式ウェブサイト

広報誌 厚生労働 厚生労働省

食中毒に気をつけよう スタッフコラム 西宮回生病院

食中毒に注意しましょう 夏場は特に 健康 介護のまめ知識 医療法人高生会

6 29放送 徹底しましょう 食中毒予防の3原則 ゲンキ 和歌山市

猫が教える食中毒予防三原則のイラスト 猫画工房

食中毒予防の3原則 水戸市ホームページ

食中毒 厚生労働省

食中毒予防月間について 広島県

家庭でできる食中毒予防 3原則は つけない 増やさない やっつける コラム 緑のgoo

食中毒予防の基本 食中毒の予防 オーヤラックス

食中毒予防の三原則 女性医師 日本語 のイラスト素材

Uzivatel 厚生労働省 Na Twitteru 食中毒 にご注意 細菌 が原因となる食中毒は 夏 に多く発生しています 食中毒予防の 3原則 食中毒菌を 付けない 増やさない やっつける を心がけましょう 食中毒予防 詳しくは T Co Ei8urvs454 T

川崎医科大学附属病院 メディカルインフォメーション 食中毒の予防について

Gea 2gidprosrm

京都市 暑い夏は特にご注意 食中毒にお気をつけください

奈良養生訓 奈良県公式ホームページ

健康生活のススメ 夏の食中毒予防

食中毒注意報第1号 一般社団法人大分県食品衛生協会 安全で衛生的な食品提供を

新宿あわわ 公式 Sur Twitter 食中毒予防の3原則を工程管理の観点からわかりやすく整理したのが 6つのポイント だわわ O 食中毒予防に役立つlineスタンプ発売中https T Co Qqn9qprtmp

食中毒予防の三原則 シニア女性 日本語 のイラスト素材

安全 安心への心がけ 県広報みやざき8月号

コンテンツ詳細 食中毒の予防三原則 Pdfダウンロード付き

Amazon Com Shokuchudoku Wo Fusegu Japanese Edition Ebook Nishimura Masajhiro Kindle Store

今月の食品衛生 2020 04 食中毒予防の3原則 大分県生活環境部食品 生活衛生課 Facebook

食中毒予防の基本 食中毒の予防 オーヤラックス

食中毒予防の3原則 水戸市ホームページ

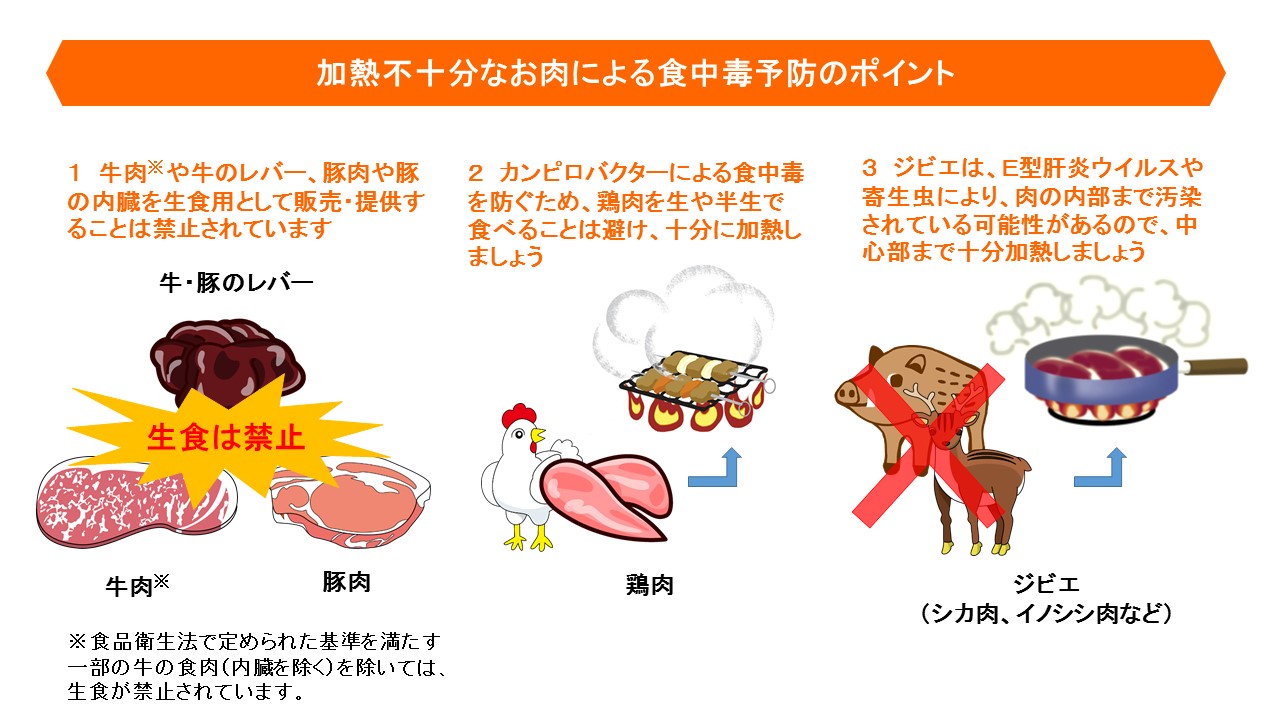

食中毒予防の原則 が通用しない肉の食中毒 こうして防ぐ ウェザーニュース

夏の食中毒予防について 令和3年6月25日更新 新宿区

気をつけよう 食中毒 笠間市公式ホームページ

食中毒予防の3原則 と家庭での感染対策をチェック ハルメク美と健康

コンテンツ詳細 食中毒の予防三原則 Pdfダウンロード付き

テイクアウト料理を購入したときの食中毒予防のポイント 玖珠町

三重県 食品衛生 夏は食中毒に注意

コンテンツ詳細 食中毒の予防三原則 Pdfダウンロード付き

食中毒予防の三原則って たみ先生の美タミン日記

夏の食中毒予防について 令和3年6月25日更新 新宿区

食中毒予防は3原則菌を つけない 増やさない やっつける Aで対策を 食品事業者が注意すべき5つのチェックポイント 衛生管理とhaccpのコンテンツサイト Easy Hygiene イージーハイジーン

食中毒予防の3原則 と家庭での感染対策をチェック ハルメク美と健康

食育特集 食中毒を予防しよう エコチル北海道版webマガジン

食中毒はどのように防いだらいいの 東大阪市

夏の急病を防げ 食中毒対策 Nhk健康チャンネル

食中毒の基礎知識 食品衛生のトータルサイトへようこそ Sanitation サラヤ株式会社 企業法人向け

夏のレジャー 安全健康術 食中毒を防ぐ Nhk健康チャンネル

食中毒予防の三原則 やっつける No 235 ぐんま食の安全情報 群馬県食品 生活衛生課 Facebook

食中毒予防の基本の3原則 春日部さくら病院 職員ブログ

夏の食中毒予防について 令和3年6月25日更新 新宿区

7月 8月は食中毒予防月間です 広島県 Btobプラットフォーム 業界チャネル

川崎市 食中毒予防の3原則

食中毒予防のために

食中毒 厚生労働省

ポスター広場

北九州 市政だより 令和元年6月15日 特集 食中毒を防ごう

食中毒予防のポイント qなど 食品安全委員会 食の安全 を科学する

Downloads Spec Lab Inc

墨田区危機管理 Ar Twitter すみだこ の月間つぶやき すみだこ が食品衛生の豆知識を伝授 8月は食中毒予防三原則について 食中毒予防の6つのポイントもチェックしよう T Co Rick9287dc すみだこ 食中毒 予防 食品衛生

食中毒予防のポイント 食中毒予防の三原則

島根県 食中毒の予防 トップ 医療 福祉 薬事 衛生 感染症 地方機関 大田 川本 美郷 邑南 食品衛生 食中毒予防

暑くなるこの時期 食中毒に気をつけよう さんわコーポレーション

ポスター広場

食中毒 予防3か条 とは 梅雨入りから夏にかけて注意する時期です 名古屋市千種区の整体 鍼灸マッサージ師も通う あすなろ治療院

夏の食中毒予防について 令和3年6月25日更新 新宿区

食中毒患者数不動の一位 ノロウィルス が猛威を振るう前に予防法を解説 トクバイニュース

健康生活のススメ 夏の食中毒予防

健康コラム 夏の食中毒対策を徹底しましょう 富永薬局グループ

食中毒予防 栄養管理室 土屋病院 医療法人慈繁会 福島県郡山市

食中毒予防の3原則 食中毒菌を付けない 増やさない やっつける マイ広報紙

食中毒の基礎知識 食品衛生のトータルサイトへようこそ Sanitation サラヤ株式会社 企業法人向け

千葉県食肉生活衛生同業組合 お肉の衛生情報

食中毒予防3原則 北九州市

腸管出血性大腸菌o157等による食中毒 厚生労働省

食中毒予防の3原則 つけない 増やさない やっつける 内閣府 マイナビニュース

これからの季節は食中毒に注意 徹底したい3原則 カレーはまず冷やして作り置きに Nikkei Style Yahoo ニュース

にいがた 食の安全インフォメーション 台所の衛生ガイド

食中毒予防の3原則 目黒区公式ホームページ

食中毒予防の3原則 食中毒予防の3原則

食中毒予防の原則と6つのポイント 暮らしに役立つ情報 政府広報オンライン

食中毒 注意喚起 熊本のリフォーム 太陽光発電 蓄電システム 窓ガラスフィルム施工 オール電化 セントラル浄水 カラオケレンタル リースなど 株式会社riz

家庭で気をつけたい食中毒の予防について 予防 ピカラダ 飯塚病院

コメント

コメントを投稿